Tranquila, viejita, que él ya nunca más va a irse de aquí. Secate esa única lágrima que te ha quedado y abrazalo otra vez, como te vi hacerlo cuando llegó. Fabiana, querías tocarlo, verlo, saber si era de verdad. Pero la cajita que te entregaron ya no pesaba, y tu Fernando era un hombre fuertote, que cuando volvía de vender el lazo de maguey en las aldeas de las Verapaces levantaba a los patojos del suelo con una sola manaza. A los siete que ya estaban crecidos y al octavo que guardabas en tu vientre. Ahora que te lo entregaron, sabés que es él, aunque es distinto, es huesito puro que se fue desbaratando porque nadie le rezó ni le llevó flores.

Hasta tu casa, la de más arriba, la que le pega el frío de la montaña, llegaron los forenses y las sicólogas. Te dijeron hace meses que necesitaban la sangre de alguno de tus hijos o tal vez de uno de los 26 nietos que no conoció Fernando. No entendías lo que pasaba, ¿verdad? Ellos te explicaron que habían encontrado, a principios de este año, a los hombres de Pambach en una fosa de la vieja base militar de Cobán. ¡Vos lo querías vivo! Y te dolió, como cada mes, una punzada en el pecho. El culetazo que te dieron arriba del estómago cuando no quisiste agacharte en la gramilla como las demás señoras. Dijiste que no podías enrocarte, que así no, porque entonces cómo cargabas a la beba y al mismo tiempo cuidabas tu preñez de cuatro meses. Ese culetazo que te duele al comenzar cada mes es Fernando que tampoco se te borra.

Ese 2 de junio de 1982, hace 31 años, se los llevaron, a él y a los demás. Fue un miércoles que para vos no ha acabado. ¡De a cuántos culetazos le habrán dado a Fernando los soldados! Francisco, tu cuñado, te lo había repetido hasta el cansancio. Que Fernando estaba muerto, que a él y a todos los habían macheteado en la cabeza al poco de haberse ido de la aldea. Él dijo que solo los soldados gritaron. Hasta no ver no creer, mujer bendita. Pero tu cuñado no mentía. No podía mentir con esa marca de machete que le quedó en la cabeza y en el cuello, para pensar en otros días y enderezar muchachos necios. Como era joven y era fuerte, Francisco se fue yendo de maleza en maleza, despacio, gateando, casi muerto. Del frío de la noche lo salvó su propia sangre, tibiecita, que parecía nueva. Después llegó a una ruta y pasó gente buena. La ambulancia lo llevó a Cobán pero seguía mal, mal, no levantaba. Al San Juan de Dios de Guatemala lo cargaron para curarlo. Estuvo solo, no conocía a nadie. Y ese olor a monte no se le iba, tampoco el saz del machete en el aire y el caer, uno por uno, de los muertos.

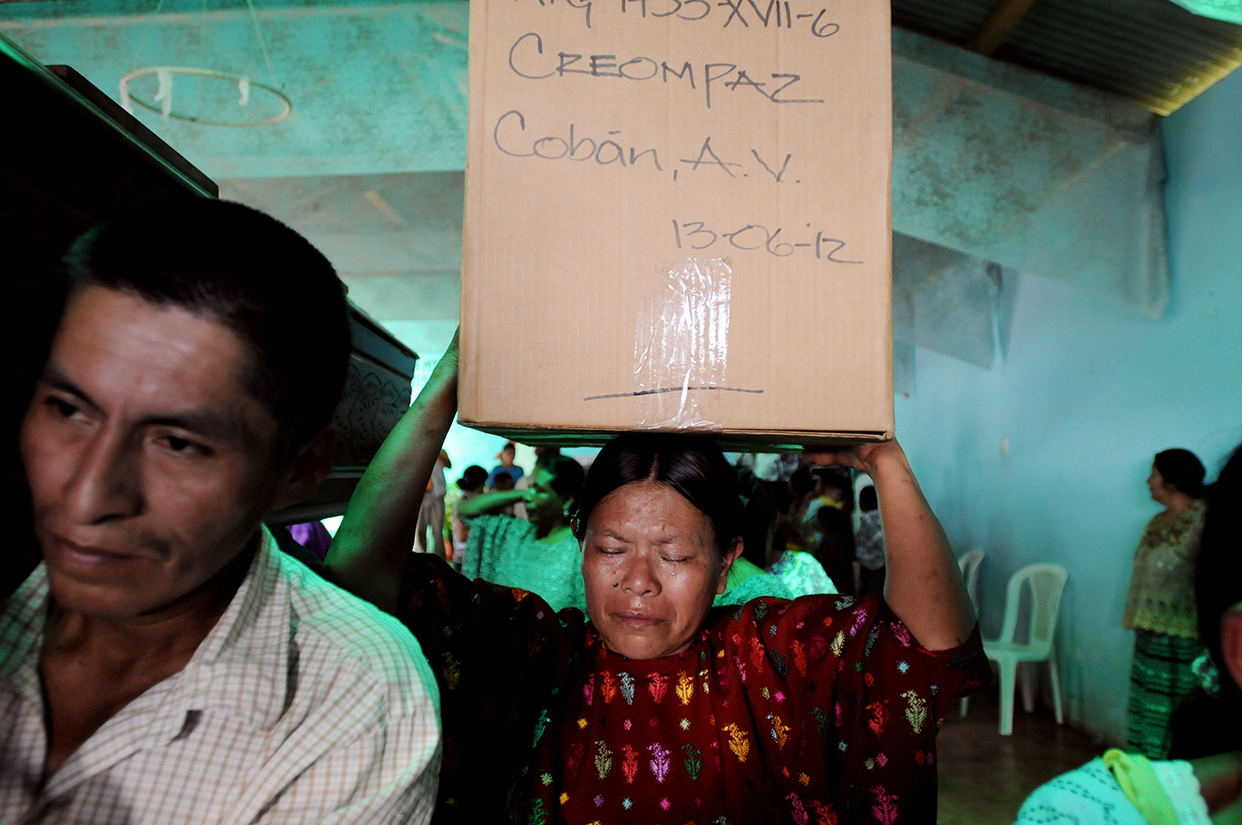

Hoy llegaron también Esteban y su hijo Alberto, tu vecino Santiago, Baldomero y el otro Alberto. A los seis, con tu Fernando, los encontraron en la fosa 17 donde había 63 esqueletos, qué digo, 63 humanos, indígenas, hombres, guatemaltecos, todos con las manos amarradas en la espalda, la boca llena de trapos y la cara vendada. Y estos son de los primeros. Removieron la tierra igual que los recuerdos de tu pueblo. La historia de Pambach ya es otra. Pero de los vecinos que hoy vinieron muchos no saben, no se acuerdan, ni habían nacido, o no andaban cerca. Ahora rezás, Fabiana, hacelo en tu idioma poqomchí’ que Dios entiende. No fuiste vos la que hizo el letrero de “bienbenido” que colgaron junto al cajón de tu muerto. No lo podés leer. Bien chulo quedó.

Estás cansada, pero no hoy. Las piernas te temblaron en la ermita de la aldea. Hacía calor, los más pequeños lloraban y los perros chillaban cuando cualquiera les pisaba la cola. Había mucha gente. Seis cajas de cartón. Rezaste el Padrenuestro, el Avemaría, y el corazón te saltó cuando nombraron a tu Fernando. Después, después, Luis Barrientos, el forense con cara de niño, cargó la caja hasta la montaña. Allá la abrió y todos querían mirar. Otra vez temblaste. Puro, puro huesito. Ellos lo armaron como un rompecabezas y empezaron a meterlo en el cajón de madera. Quedo casi completo, como una calaverita de las que venden, pero no blanca y “nueva”, sino café, color de tierra. Hiciste que le pusieran pantalones de dril y camisa blanca. Se fue estrenando, pero ya se había ido.

Katia Orantes, la forense, dice que te trae una noticia. ¿Un nombre? ¿Otro velorio? Roberto, que siempre te traduce para que los ladinos entiendan, está en la puerta.

-Pasaba a saludarla. Vengo de la casa de Celso y a ellos ya les conté. Ya identificamos a su hermano Anastasio, y el año entrante se lo vamos a traer para que lo tenga aquí, como a su esposo.

Ahí, Fabiana, mirás a Roberto porque él sabe. Te agarra del brazo, baja la voz y le salen palabras en poqomchí’. Cuando termina, no mirás al cielo. Apretás las manos, llevás tus ojos al suelo, y algo decís. Tu traductor no espera:

—Ah, bueno, pues ella dice así: “Ya no nos va a separar nada de él. Le vamos a poner flores cada año”. Y también dice que les había dicho a los sobrinos: “Ya está mi esposo, tal vez mi hermano no se tarda”.

Te despedís de Katia y entrás otra vez a rezar. No has terminado de enterrar a Fernando y el día te regaló otro nombre, otro muerto.

Supiste pues lo que siente Matilde Chiquín, la mamá de Santiago. Ella no ha encontrado todavía a dos de sus hijos, a una nuera y a dos nietecitos. Tiene 87 años, veintidós más que vos, y se mira entera. Son fuertes las mujeres de Pambach. Vos no la visitaste esta noche porque no querías dejar solo a tu Fernando. Ay pero Matilde, tiene tristeza, ha sufrido, ha llorado. Y en la noche, cuando los señores de lejos se fueron, se quedó con su niño de treinta años y lo bañó en incienso. Limpió el ataúd con las manos y lo recorrió a golpe de besos. Como le quedaba así, apenitas a su altura, acercó los labios al cajón, a donde Santiago tenía la cabeza, el mero cráneo, y siguió para allá, hasta llegar a los pies. Se devolvió, lo hizo dos veces. Era una charla entre ellos.

Matilde es tu vecina, también lo es Ciriaca Caal, la esposa de Esteban y la mamá de Alberto. Allá llegó mucha gente, era la primera casa en el camino y había dos muertos: el papá y el hijo mayor. Ese día, el mismo miércoles que para vos no se ha acabado, a tu pueblo lo dejaron sin hombres. Las mujeres se quedaron solas. ¿Quién iba a cuidar la milpa? ¿Quién recogería los tomates ya maduros? ¿Quién les iba a enseñar a los muchachos a ser hombres? Junio era tiempo de siembra, noviembre es de cosecha. Matilde, Ciriaca, vos, todas ustedes, viudas, madres y hermanas, no sé cómo le hicieron, pero cuidaron. En sus cortes protegieron a los patojos y no dejaron que los soldados volvieran. Escaparon al pueblo, al convento de Tactic, y ahí el padre Ricardo las dejó quedarse. A unos grupos en los corredores, a otros ahí en la ermita. No fuera que los malos volvieran por ustedes, a quemarles los ranchos, a llevarse los cerdos.

Fabiana Xuc Moos, supe que regresaste a Pambach para que allá naciera el último fruto de tu Fernando Cal Jalal. Te daba miedo ir al hospital del pueblo porque nunca hablaste el español. Te atendió la comadrona. Hincada, de rodillas, pariste con fuerza al bebito. Volviste al maguey, los hombres crecieron, y otra gente fue llegando, como poblando la tierra. Te quedaste viuda igual que muchas de las demás mujeres, y así estás hoy, en este sábado, 23 de noviembre, que echas flores amarillas, de muerto, sobre el tapete de pino, como el que había cuando te casaste en la aldea.

¿A dónde se los llevan? Los trajeron en cajas de cartón, cada uno con un número, y ahora sus hijos, sus hermanos, cargan los ataúdes al hombro. Con qué amor, con qué calma, ellos los acomodaron en la palangana de la camioneta y fueron rumbo a Santa Cruz de la Paz, a una hora de viaje, al cementerio. Fabiana, te prometieron un entierro y aquí está. Ya vas cansada, es de no pegar el ojo en toda la noche, de recibir vecinos y atender funcionarios, de estar en la misa y cargar la plaqueta, la lápida de piedra, esa en la que solo entendés el nombre de tu esposo muerto.

El sol quema en Santa Cruz. Son las tres de la tarde y hay que esperar al padre que viene de San Cristóbal. Es que no es cualquier cosa, es un entierro de seis muertos. La caravana de camionetas dio una vuelta por Tactic, despacio, para que todos vieran. Ah, son los de Pambach, los que se llevaron los soldados, los que encontraron en Creompaz, ya los identificaron. La bendición primero, luego los rezos, pero por qué todo en español. ¿Y Roberto no traduce? Que estos muertos solo hablaron poqomchí’, igualito que sus mujeres. Los indígenas como vos, muchos se salieron, y esperaron afuera. Pero vos no. Vos te quedaste. El desfile de cajones va al camposanto.

¿Dónde te metiste, Fabiana? Llueve, llueve, metete aquí en el plástico, que ya el agua se va a ir. Está listo el panteón para Fernando Cal Jalal, Santiago Jalal Ja, Esteban Tul Tul y su hijo Alberto Caal, Baldomero Chiquín y Alberto Baaz. Es allá atrás, en el límite del cementerio. Más rezos. ¿Almorzaste? Hay saquic, frijolitos blancos, con presas de gallinas que trajeron los funcionarios. También hay café negro y gaseosa. Vos querés quedarte a ver cómo arreglan el cemento y el ladrillo para tapar los nichos. Llueve, llueve. Está oscuro, son las cinco, y hace frío, sentís los huesos.

*Este artículo y las fotografías se realizaron en el marco de un taller con la DW Akademie.